他人に財産を遺せる!? 包括遺贈が遺産分割や遺留分に与える影響とは

- 遺産を受け取る方

- 包括遺贈

父が亡くなって遺言書をあけてみると、父が生前お世話になっていた方へ「包括遺贈」するとの文字が……。実際に起こりえるケースですが、このようなとき、相続人としては、いったいどう対応したらよいのでしょうか。遺産をすべて受遺者に渡すべきなのか、非常に悩まれるはずです。

本コラムでは、遺言による「包括遺贈」について、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、遺贈とは?

遺贈とは、被相続人が遺言を使って、自分の財産を無償で、または一部の負担と引き換えに、他人に与えることができる制度です。

遺言によって、財産を受け取るように指定された人を「受遺者」といいます。受遺者は、相続人でも相続人以外の人でも、法人でもかまいません。生前世話になった人や感謝を伝えたい人を受遺者とするケースが一般的ですが、自分の思いを実現してくれる法人や非営利団体などへ寄付する形で遺贈する方もいます。

2、包括遺贈と特定遺贈

-

(1)包括遺贈とは

包括遺贈とは、特定の財産を指定せず、相続財産の全部または一定の割合を指定して行う遺贈のことをいいます。

たとえば、「遺産のすべてを包括遺贈する」「遺産の3分の1を包括遺贈する」といったように、何を承継するか特定することなく、遺産全体のうちどれくらいを与えるかを決める形式です。指定された割合に応じて、受遺者に財産が引き継がれます。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も、承継する財産の対象です。仮に、遺言に「全部包括遺贈する」と書いてあれば、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受遺者が引き継ぐことになるのです。

また、プラスの財産の中にも、自分にとって利用価値がなく、かえって処分に困るような不動産や債権が含まれる可能性もあります。

このように、包括遺贈は、受遺者に思わぬ不利益をもたらすこともあります。そこで、包括遺贈を受けた受遺者には、その遺産を実際に受け取るのかどうか検討する機会が与えられています。これが、限定承認や相続放棄という選択肢です。包括遺贈を受けたくない場合には、家庭裁判所に対して放棄の手続等を行います。放棄ができる期間は、自分が遺贈を受けたことを知った日から3か月と短く、この期間を過ぎてしまうと放棄できなくなり、プラスもマイナスも含めた包括遺贈分を承継しなければなりませんので注意しましょう。

●包括遺贈のメリット

包括遺贈をする際のメリットとして、遺言作成後の財産構成の変化に対応できるという点があります。遺言を作成してから亡くなるまでにはある程度の期間があります。この間に、本人の資産内容が変わる可能性は十分にあります。たとえば、遺言作成時にある株式を遺贈すると記していても、亡くなるまでに株式を手放していれば、その財産価値を受遺者に渡すことはできません。仮に、その株式を売った利益が別の預金残高として反映されていても、株式として指定されている以上は、預金分を受遺者に渡すことはできないのです。この場合、受遺者に財産を渡したければ遺言作成をやり直すしかありません。しかし、包括遺贈なら細かい資産の内容が変わっても、一定の割合を受贈者に引き継がせることができます。

●包括遺贈のデメリット

包括遺贈のデメリットは、遺産に含まれるマイナスの財産も承継させる点です。加えて、相続人間の遺産分割協議に受遺者を巻き込んでしまう点も挙げられます。たとえば、2分の1を包括遺贈すると書かれていても、具体的にはどんな財産をどの相続人とどうやって分ける手続きをするのか、といった肝心な点は何も決まっていません。こうした具体的な分割方法については、すべて相続人と協議して決めていくしかないのです。 -

(2)特定遺贈とは

特定遺贈は、被相続人が遺言によって「特定の財産」を他人に与える方法です。

「○○の土地をAに遺贈する」、「○○の株式をBに遺贈する」などのように、包括遺贈と異なり、ただ遺言書で指定された特定の財産を引き継ぐだけというシンプルなものです。

特定遺贈の場合も、それを受け取るか放棄するかは受遺者の意思に任されています。ただし、包括遺贈と異なって、放棄の手続きは裁判所を通す必要がなく、遺贈義務者に対する意思表示だけで足ります。

●特定遺贈のメリット

特定遺贈のメリットは、指定された財産以外の財産は相続しない点です。借金などのマイナス財産があっても、指定されていない限り引き継ぐ必要がありません。

また、受遺者の受け取る部分が明確に指定されているので、原則として他の相続人とともに遺産の分け方を協議する必要もありません。したがって、受遺者に遺産分割協議の手間や負担をかけることもなく、受遺者と相続人との間にもめごとが起きるリスクが小さい点もメリットでしょう。

●特定遺贈のデメリット

もし、遺言の効力が生じた時点(被相続人が亡くなった時点)で、受遺されるはずだった特定の財産が無くなっていれば、受遺者は何も受け取ることができません。たとえば、ある建物を受遺者に特定遺贈するという記載があった場合、その後、その建物が滅失したり売却されたりしてしまえば、受遺者には受け取るものがありません。遺贈をした側からすれば、その建物の財産価値を渡すつもりだったとしても、現に建物が存在しなければ、特定遺贈の対象物がないので、何も渡せないことになるのです。

3、遺産分割への影響

民法第990条に「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と定められています。つまり、包括受遺者は相続人と同じような立ち位置となり、遺産分割協議にも参加することになります。相続人からすれば、相続人が増えたものと同じ状況になるので、相続に大きな影響を受けることになります。

ただし、以下の点においては、包括受遺者と相続人で取り扱いが異なります。

- 代襲相続制度がない(受遺者の代襲相続人が遺贈を受けることはできない)

- 寄与分や特別受益の規定の適用がない

- 遺留分をもたない

- 遺産である不動産の移転登記手続を受遺者単独でできない

- 登記後でなければ相続債権者に対して権利を対抗できない

- 賃借契約の借り手の地位を承継した場合、賃貸人の承諾が必要

4、遺留分を侵害された場合の対処法

-

(1)遺留分とは

遺産は、あくまで被相続人の財産です。被相続人は、自分の死後に自分の財産をどうするか、誰にいくら分けるのかを自由に決めることができます。これを制度として決めたのが遺言制度です。

しかし、相続制度は、遺された相続人の生活を守ることも目的にしていますし、相続人が自分の親族など被相続人から遺産を受け継ぐことは当然の期待の範囲内です。この、被相続人の意思の自由と相続人の保護のバランスをはかった制度が遺留分制度です。

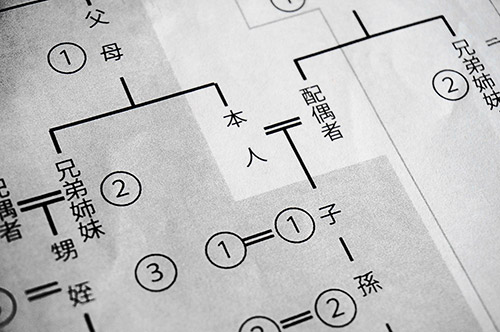

遺留分とは、法律上必ず留保されなければならない相続財産の割合を指します。この場合の相続人とは、配偶者または子ども(※子どもや孫がいない場合は直系尊属)に限られます。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。 -

(2)遺留分の割合

遺留分権利者の遺留分の割合は次のとおり決められています。

- 子どものみが相続人になる場合は相続財産の1/2

- 子どもと配偶者の場合は相続財産の1/4が配偶者、1/4が子ども

- 配偶者と直系尊属の場合は相続財産の2/6が配偶者、1/6が直系尊属

- 直系尊属のみの場合は相続財産の1/3

遺贈によって各相続人の遺留分が侵害されている場合は、その侵害を受けた額について、金銭の支払いを請求できることになります。

-

(3)法改正と遺留分制度

なお、遺留分を侵害していたとしても、遺言が無効になるわけではありません。また、遺留分の制度については、令和元年7月1日から施行された改正民法により、名称や権利の詳細が変更されているため注意が必要です。ただし、施行日前に開始した相続については従前の例によるという経過措置がとられています。

以下に、今回の民法改正による遺留分に関する変更点をまとめました。

●名称の変更

これまでの名称だった「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」という名称に変更されています。これは、従前は、遺留分という割合についての請求だったのに対し、改正後は、遺留分に相当する金額だけを金銭で請求する権利に変わったため、それをわかりやすく表現するために「額」という文字を入れたものです。

●共有状態にならない

従前の制度では、遺留分減殺請求がなされると、対象となる遺産が相続人の共有状態になるという事態が発生していました。場合によっては、共有状態を解消するため、訴訟(共有物分割訴訟)を利用するしかないときもあります。

改正後の制度では、侵害額相当分について金銭請求をする権利が発生するにとどまりますから、共有状態にはなりません。 -

(4)遺留分を返してもらうには

遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。請求するか否かは本人の自由です。請求できる期間は、相続の開始や遺留分を侵害する贈与などがなされたと知ったときから1年間です。

また、遺留分侵害額請求では、不動産や株式自体の現物財産を請求することはできません。あくまで、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを請求できるにとどまります。

遺留分侵害額は、①相続開始時の財産に、②生前贈与および特別受益の価額を加え、③債務を差し引いた金額を基礎に計算します。①ないし③で算出された金額に、上記の遺留分割合を乗じたものが遺留分です。この金額を、包括受遺者など遺留分を侵害している者に対し請求することになります。

なお、第三者に対する生前贈与は原則1年以内、相続人に対する特別受益は原則10年以内になされたものが対象になります。遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与であれば、1年を超えたものも対象になります。

遺留分侵害額請求の方法に、法律上の指定はありません。もっとも、時効の成立などが問題になる可能性に備えて、配達日などが記録として残る内容証明郵便を用いて請求する方法が望ましいでしょう。

相手が請求に応じて遺留分侵害相当額を払ってくれれば、それで請求手続きは終了します。他方、協議で結論を出せない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。とはいえ、調停もあくまで話し合いの場ですから、双方が納得いく合意に至らなければ不成立で終わってしまいます。その場合は、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を起こすことになります(請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所)。

訴訟では、双方が提出する主張と証拠をもとに、裁判官が判決を下します。判決が確定したら、当事者は判決にしたがって手続きを進めることになります。

いずれにしても、争いになってしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、遺産の評価や範囲の計算の仕方はかなり複雑で、明確に決まっていない点もあるためです。交渉によって差が出てくる可能性が十分ありえますし、裁判になった場合も弁護士であれば、代理人として対応することができます。

5、まとめ

包括遺贈について、特別遺贈の違いや遺留分侵害額請求を受けた場合のポイントを説明しました。包括遺贈は、受遺者に相続人と同様に権利が与えられ、遺産分割に大きな影響を与える可能性があります。特に、遺産のすべてが包括遺贈されている場合は、遺留分の侵害が大きな問題となります。遺言に包括遺贈が記載されている、自分が本来受け取れる相続分より少なくなっているかもしれないと不安の方は一度弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでは、包括遺贈や遺留分侵害額請求についても豊富な知見を持つ弁護士が親身にお話を伺います。ぜひ一度ご相談にお越しください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています